我的村庄,我的童年

我是上个世纪七十年代出生,家在蓝村镇王家小桥村。小时候常听大人说,300多年前祖先从本镇栾埠村迁居到这里,后来有刘、蓝、孙等姓氏依次前来定居。

以前,小村中间有一条东西向的自然小溪,一年四季长流水,小溪与西头一条南北向的河交汇,雨季时节,河满溪平。两岸居民为过往方便,齐心协力搭了数座简易石板桥,错落有致,故村名曰“小桥”。直到1982年,村名更改为“王家小桥”。

以前,小桥村很小,有句顺口溜:“小桥儿,挎插挎插一小瓢儿(挎插,方言,水瓢与水缸摩擦的声音)”形容村庄很小,一瓢就舀了。

记忆中,姓蓝的大都住河西沿,王姓和其他姓住河东。也就是人们常说的“西头蓝,东头孙”。1971年,时任南泉供销社主任的孙维中到小桥村“驻点”,带领村民把村中间这条东西向的小溪填平,成了现在王家茔房屋后那条大街。1973年,在大街西头南北河上修了一座连接东西两岸的大桥,取名“跃进桥”。

以前小桥村大队部在现在蓝宗光家后面那个位置,当时应该算是村中心。大队部有个大院,北面一排房子搞副业,养蚕,前排门口西有个小卖店,当年叫“小社”。在那个年代,我们虽然经常光顾,但大多数时间只是去滑溜滑溜眼,没有钱买。“小社”往东是大队办公室,再往东就是学校了。校长毛嘉泰,一个不错的老头儿,待人温和有礼。大队前面有个戏台,村里历来就有柳腔剧团,经常唱戏。戏台前面有一个大碾台,村民都去碾台碾粮食。

当年小桥村各方面还是比较先进的,村里有技术队,办过磷肥厂、黏土厂,村西有上百亩桑树,养过蚕;还办过窑厂,烧过砖,地点就在我们村跟时于庄村中间位置,现在那个地方叫“时于庄窑”。

1984年实行联产承包责任制之前,村里很热闹!早晨饭后,就听小队长在街上吹哨子,大人就带着农具出来,听小队长分配完活,各自就组团儿上坡了。

那时候小,也没有幼儿园上,大多时候跟着父母上坡,捉蚂蚱,挖渥骊(wo rei,百灵鸟的一种),吃甜杆(新鲜的玉米秸下半部分),滴茶叶(采摘春季茅草的嫩芽),跟小伙伴儿一块儿和泥“摔哇哇”,“打卡吧”,“弹蛋儿”,“撞铮儿”,“打键儿”,“过饭儿饭儿”,“打瓦”,“撞拐”,“迈扎饼”,“搭键”,“拾播狗”,下“憋死牛儿”、“宅五副”、“二吃一”……我觉得比现在的网络游戏“王者荣耀”还好玩!

80年代初期,我们村才通上电。但那个时候是限电的,基本每天晚上都停几个钟头的电。

那个年代,看场电影激动的心情简直无法用言语来形容!半过晌就带着板凳去占地方了,荧幕两侧都是满满的人!卖瓜子的、卖“海物”的,那时候常停电,电影队都是带着发电机来的。《佐罗》、《骆驼祥子》、《喜盈门》很多很多经典之作,都是在那个时间看的。周边村庄演,就是头一天在村里看过的也要去凑个热闹!庆于屯、南北郝、一直到挪城,只要放电影儿,都会留下我们的足迹。我去凑热闹的另一个原因是,县电影队的放映员老高——那是我舅。

后来慢慢的就有人买上了收音机、电视机。记得当时老书记家买回一台12寸的黑白电视机,觉得了不得了,因为没有对比,觉得屏幕也不小。当时咱国家跟日本不错,印象中演过《血疑》、《警犬卡尔》等,电视节目很少,连续剧每晚一两集。印象最深的一次是演《血疑》,演着演着天下起了雨,大人把电视机放到“小社”门里,所有人在门外撑起一张大油纸,密密麻麻挤在油纸下,生怕错过了剧情,雨中看完了这两集。

单干后,人们的生活条件逐渐好了,各家就陆陆续续买回电视,从一开始的黑白逐渐到彩电。

当年贫富差距不大,即便有的人家里有钱,也低调得很,不像现在有人稍微有点钱就嘚瑟的不行,看看微信圈里各种炫富!

我们孩童时代穿戴基本一个标准:男孩一身绿军装,戴顶小军帽,夏天海军衫,塑料凉鞋;冬天穿棉靰鞡,里面垫上玉米皮,晚上回来,出汗,就放锅头烘一晚上。到三年级时,就有了“白万里鞋”,打破了绿军鞋一统天下的局面。再后来就有鞋底前头往上撅撅着的,就是现在旅游鞋的前身。那时冬天格外寒冷,我们没有手套,都是在棉袄袖头上,接上一段母亲给缝制的“小袖子”,天冷的时候,就把双手放在里面。

我们那个年代吃的食物基本一样,没有现在的商品零食。玉米饼子、地瓜是主食!所以现在我们这一代大都不爱吃这两样,地瓜烧心,饼子“拉嗓子”(粗糙)。小孩子不爱吃饭的时候,大人就和一小块儿白面,搓成火腿肠的形状,用一根棉槐条子插在一头,放到锅头里烤熟,这叫做“矩矩”。那会儿吃个“炬炬”,就好比现在孩子吃顿肯德基!

自己腌制的芥菜疙瘩是主菜,都切成指头粗的条,当年俗称“板凳腿”!逢年过节才能吃上一顿汤里有几粒肉脂渣的“熬大白菜”!记得最深刻的一次,我二年级中午放学回家,看见母亲用大锅下出三碗手擀面,我当场问道:娘,今天过什么节?其实,那天什么节也不过,只是我家好长时间吃粗粮,母亲想改善一下生活。

那时候下午放学回家,从饭罩子里拿出一摞煮熟的地瓜干,边啃边跑出去玩了。最奢侈的就是回家拿块玉米饼子,偷偷的挖上一匙子猪大油……

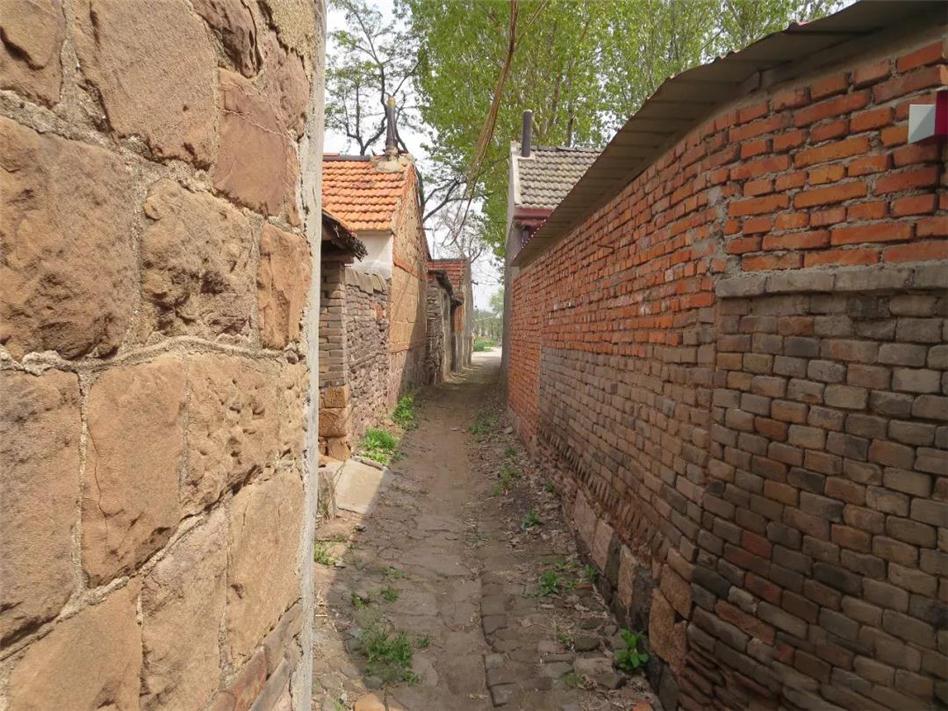

小时候没有大瓦房,都是“小趴趴屋”,冬天不生炉子也不会觉得冷,因为这种房子有一米厚的土墙,足以抵御寒风!夏天晚上热,大都把蚊帐拿到院子里,地上铺上油纸,上面铺上席子,蚊帐上面再搭上一层油纸,防止下雾露,就这样在院子里度过整个夏天的夜晚。印象中那时候小村都被茂密的大树笼罩着。

那个年代村里除了大队有两台拖拉机外,个人没有交通工具。都靠步行。后来有人买回来“大国防”、“大金鹿”自行车,那感觉就好比现在谁家刚提了宝马、奔弛!骑着真是“闪是了”!我跟母亲去姥姥家全徒步,上五年级时,我家有一辆“海燕牌”自行车,我偷偷学会了,而且还是“插孔”。后来慢慢掌握技巧,给高中时代骑车远行求学打下基础。

时光飞逝,眨眼已届不惑之年。随着年龄增长,一些往事开始变的有些模糊,甚至淡忘。说来也怪,在诸多往事中,唯独孩童时代的记忆却一直清晰如昨。每每回忆,总会感慨万千......